Pada Jumat 7 April 1967, belum genap sebulan Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua, Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat.

Kontrak Karya I 1967

Mimpi manajemen Freeport meraih “harta karun” dari tanah Papua terwujud ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama pimpinan Soekarno ke rezim Order Baru di bawah kendali Soeharto.

Pada Jumat 7 April 1967, belum genap sebulan Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua, Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat.

Ketika itu, Freeport Indonesia menjadi perusahaan asing pertama yang masuk ke Papua di saat perekonomian Indonesia tidak stabil bahkan cenderung buruk.

Saat itu, perekonomian nasional sangat kacau. Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600%-700% persen. Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.

Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.

Ketika itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.

Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.

Penambangan Ertsberg dimulai Freeport pada Maret 1973. Pada Desember 1973 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang (UU) Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Dalam kontrak karya pertama disepakati, royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3,5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.

Selain royalti yang sangat kecil, KK pertama Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, Negara mengakui hak adat.

Sedangkan dalam KK I Freeport, negara memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat. Bahkan dalam satu klausul KK-nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK nya.

Selain itu, Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi devisa asing.

Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel-McCone, perusahaan AS yang bergerak di bidang konsultan internasional.

Bechtel-McCone company merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Steve Bechtel Sr dan Direkrut CIA, John McCone pada kurun waktu 1960an.

Steve Bechtel Sr adalah salah satu sahabat Augustus C.Long yang dikenal dengan panggilan Gus Long. Gus Long pernah beberapa tahun menjadi petinggi Texaco dan Caltex.

Pada awal beroperasi di Indonesia, Freeport diperkirakan menginvestasikan dana mencapai US$ 75 juta-US$ 100 juta.

KONTRAK KARYA II

Berdasarkan payung hukum UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967, Freeport Indonesia melakukan eksplorasi di Gunung Ertsberg (1967-1988).

Pada tahun 1988, Freeport menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg. Dari temuan tersebut, Freeport terus mengupayakan perjanjian kontrak kerja baru. Alasannya, investasi yang dilakukan untuk operasi Grasberg sangat besar.

Alhasil, Pada 30 Desember 1991 Kontrak Karya/KK (generasi kedua, atau yang terakhir) antara Freeport dan Pemerintah Indonesia ditanda tangani untuk masa berlaku selama 30 tahun, hingga berakhirnya tahun 2021. Padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997.

Pihak Indonesia diwakili oleh Ginandjar Kartasasmita selaku Menteri Pertambangan dan Energi dan pihak Freeport diwakili oleh Hoediatmo Hoed selaku Presiden Direktur.

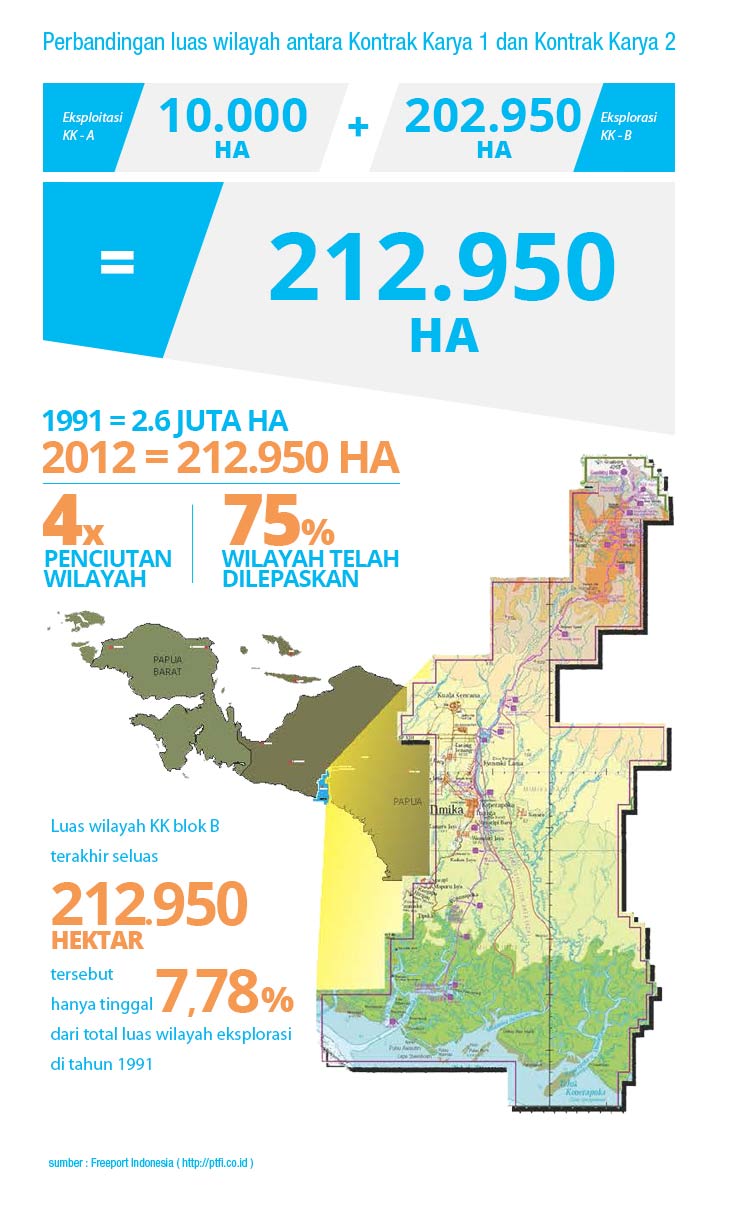

Melalui KK II, wilayah penambangan Freeport saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektare atau sama dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Bandingkan dengan pada awal beroperasinya Freeport yang hanya mendapatkan wilayah konsesi seluas 10.908 hektare.

Adapun isi KK tersebut mengatur antara lain soal royalti (pasal 13 ayat 2) dan divestasi. Disebutkan bahwa royalti, atau iuran atas produksi, yang harus dibayarkan oleh Freeport adalah sebesar 1-3,5% (tergantung harga pasar) untuk Tembaga dan 1% untuk Emas (atau logam mulia ikutan lainnya seperti Perak).

Tentang divestasi disebutkan bahwa selambatnya 10 tahun setelah penandatangan KK, atau pada tahun 2001, Freeport sudah harus melepas sahamnya sebesar 10% kepada Pihak Nasional”.

Kemudian, untuk 10 tahun berikutnya, atau pada tahun 2011, Pihak Nasional Indonesia sudah harus memiliki 51% saham Freeport (pen: seperti kita ketahui, hingga tahun 2015 ini saham Freeport yang dilepas ke pemerintah dan swasta nasional masih kurang dari 20%).

Disebutkan bahwa "cara penjualan saham, apakah dijual melalui bursa efek atau cara lain", ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut royalti atau iuran eksploitasi/produksi (Pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak Freeport tidak didasarkan atas persentase dari penerimaan penjualan kotor (gross revenue), tetapi dari persentase penjualan bersih.

Penjualan bersih adalah penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat.

Persentase royalti yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5% tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (emas dan perak).

Di dalam kontrak Freeport, besaran iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara US$ 0,025-0,05 per hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), US$ 0,1-0,35 per hektare per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan US$ 1,5-3 per hektare per tahun untuk kegiatan operasi eksplotasi/produksi.

Tapi, dalam kontrak Freeport tidak ada satu pun yang menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia.

Pasal 10, poin 4 dan poin 5, memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia.

Namun, tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

Di dalam Kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport.

Hal ini, termasuk jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.

Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.

Komentar